Quando Federico spalancò la porta del sapere (di Fulvio Delle Donne)

«Ad scientiarum haustum et seminarium doctrinarum», «alla fonte delle scienze e al vivaio dei saperi». Queste sono le parole che chiunque può leggere entrando nell’Università di Napoli. Parole tratte dalla lettera circolare (generales litterae) con cui otto esattamente secoli fa Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore, istituì la prima Università “statale” della storia.

Le poche precedenti università (o Studi, come si chiamavano più comunemente) si erano costituite come aggregazioni o corporazioni spontanee di studenti (universitas scholarium) o di maestri (universitas magistrorum): connesse con le scuole delle cattedrali, dipendevano dalla protezione vescovile. A Napoli, invece, è creata dal nulla da un re, cioè dal detentore e rappresentante del potere “pubblico” e “laico”, da uno degli uomini di governo più potenti della terra. È concepita come il fulcro di un articolato sistema amministrativo di tipo statale: costituisce un dirompente atto di indirizzo, al contempo ideologico e culturale.

Emanazione diretta di un re e imperatore

L’Università di Napoli nasce e rimane per secoli emanazione diretta di un sovrano: questo è l’elemento critico implicitamente connesso con il suo statuto iniziale. A lungo i rettori coincidono con i cancellieri del Regno; eletti e stipendiati dal re sono i “lettori” (cioè i professori) ordinari, incaricati di tenere i corsi principali; le lauree sono conferite esclusivamente con diploma regio. Insomma, i professori sono sudditi del re, al quale devono giurare fedeltà; il rettore è un “familiare” (cioè consigliere) del re; gli studenti godono dei diritti (non minori che altrove) graziosamente concessi loro. La peculiarità, l’elemento distintivo è, dunque, tutto qua: nella mancanza esplicita di autogoverno. Ma questo – come pure talvolta si è affermato – non è certamente un “vizio” d’origine: non ne esistono nella storia.

Giugno o luglio? Un piccolo giallo

Era il 1224, su questo non c’è dubbio. Ed è una cosa non scontata: sono davvero pochissime le università altrettanto antiche che possono vantare una data di istituzione certa e non ricostruita in maniera più o meno fantasiosa. Anche il giorno è sicuro: il 5. Qualche dubbio, invece, c’è sul mese, giugno o luglio: un tocco di giallo rende più intrigante ogni storia.

Non possediamo un vero e proprio diploma di fondazione: ciò che lo spietato filtro della storia ci ha lasciato è solo la lettera circolare con la quale Federico invita tutti gli studenti a venire a Napoli entro il 29 settembre (festa di san Michele), data canonica per l’inizio dell’anno accademico (dal XVII secolo, invece, sarà il 18 ottobre, festa di san Luca evangelista).

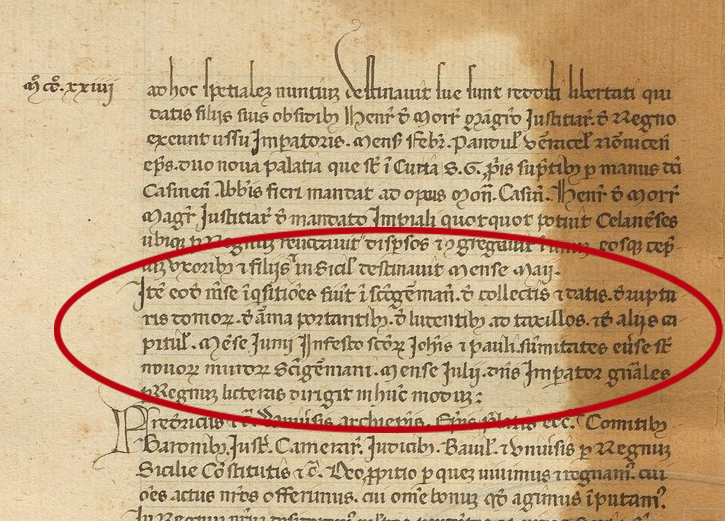

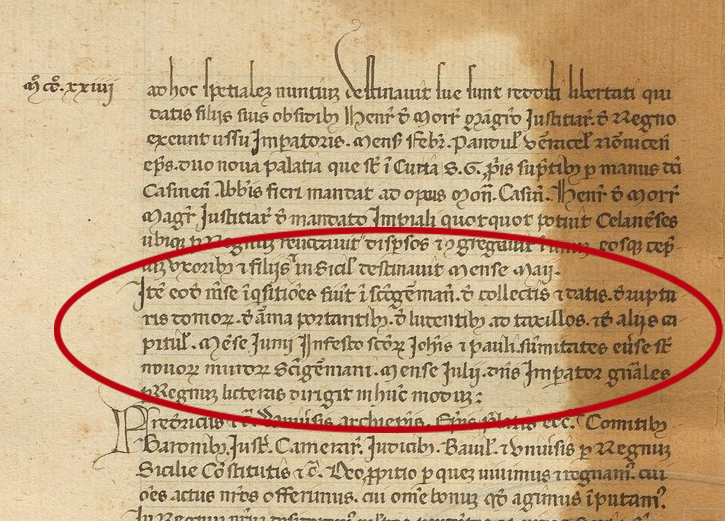

Quella lettera ha una tradizione testuale complicata: attribuita solitamente a Pier della Vigna, è innanzitutto trasmessa, senza datazione, dalla diffusissima collezione delle epistole di colui che tenne «ambo le chiavi del cor di Federigo» (per dirla con Dante, Inferno XIII). Ma la riporta anche una cronaca, quella del contemporaneo Riccardo di San Germano, notaio del Regno di Federico, che fornisce sì la data, ma in maniera equivoca. Nella versione maggiore della sua cronaca, trasmessa da un manoscritto di Bologna (Archiginnasio, A 144, foll. 134v-135v), introduce il documento con queste parole (fol. 134v: si veda l’immagine): «nel mese di luglio (mense iulii) l’imperatore nostro signore invia una lettera generale al Regno (generales per Regnum licteras)». Nel foglio successivo, però, dopo averlo trascritto, inserisce questa data: «Siracusie, V iunii, XII indictionis», cioè Siracusa, 5 giugno (1224), XII indizione (l’indizione è un ciclo di 15 anni imposto dall’imperatore Costantino a partire dal 313 d.C.). La confusione tra iunii (giugno) e iulii (luglio) è certamente un banale errore di copia facilmente spiegabile. Ma qual è il mese corretto?

Nella cronaca, la notizia sull’Università è inserita dopo un’altra relativa al 29 giugno: la sequenza cronologica, dunque, lascerebbe pensare al 5 luglio. Ma dal punto di vista amministrativo, un termine di circa quattro mesi (dal 5 giugno al 29 settembre) è coerente con quello previsto per altri documenti simili. Insomma, il problema è aperto, ma una soluzione ci sarebbe: perché non festeggiare la speciale ricorrenza per un mese intero, dal 5 giugno al 5 luglio? È un genetliaco imperiale, dopotutto…

Un invito straordinario

Nella lettera con cui li invita a venire a Napoli, Federico prospetta agli studenti il vantaggio di non allontanarsi da casa, evitando le insidie di viaggi lunghi e insicuri, durante i quali si rischia sempre di perdere gli averi e finanche la vita. Non è cosa da poco. Circa 70 anni prima (nel 1155) il nonno Federico I, il Barbarossa, nella sua costituzione Habita (con la quale riconosceva alcuni diritti agli studenti di Bologna), si limitava solo a lodare l’abnegazione di quanti si facevano esuli e poveri «per amore della scienza», esponendo la propria vita a pericoli di ogni genere. Ma non offriva alcuna garanzia effettiva. Il nipote Federico II, invece, insiste sulla sicurezza e sulla comodità. E questo è solo l’inizio.

Mentre altrove erano gli studenti a pagare i maestri, a Napoli i professori più illustri sarebbero stati stipendiati direttamente dall’imperatore; gli studenti, poi, solitamente sottoposti a vessazioni di ogni tipo, a Napoli sarebbero stati protetti e tutelati, tanto che quelli meritevoli avrebbero potuto godere di prestiti d’onore o, se vogliamo, di borse di studio; e sarebbero stati messi a loro disposizione gli alloggi migliori a prezzi calmierati. Sul cibo non c’era bisogno di soffermarsi, perché il clima della città lo rendeva economico e abbondante. E non è finita qui.

È lo studio che rende veramente nobili!

Per la prima volta nella storia Federico II dichiara in maniera ufficiale un principio che a noi ora può sembrare scontato, ma che all’epoca non lo era affatto: è grazie allo studio che si può acquisire la nobiltà. La vera nobiltà non è quella che discende dall’eredità e dal sangue, ma è quella dello spirito. È solo grazie allo studio che si può ascendere a una classe sociale superiore e che si può ambire a una professione appagante. È un principio enunciato otto secoli fa, ma sorprendentemente attuale!

Formare i funzionari

Lo Studio di Napoli servì certamente a fornire personale amministrativo esperto di diritto e fidato, formato nel Regno, non a Bologna, dove sarebbe stato piegato alle rivendicazioni comunali e pontificie. Del resto, fu esplicito e costantemente ribadito il divieto per i sudditi di andare a studiare all’estero; contemporaneamente furono interdette tutte le restanti simili istituzioni del territorio. Insomma, lo Studio servì a innervare gli apparati dello Stato con funzionari preparati. Ma anche gratificati con la promessa di premi: innanzitutto quello della nobiltà, che non rimane solo sul piano astratto e ideale. «Non può essere sterile l’acquisizione della virtù, cui fa seguito la nobiltà, cui tengono dietro le ricchezze», afferma Federico a chiare lettere. La nobiltà, la vera nobiltà è, così, per la prima volta connessa esplicitamente con la conoscenza.

Si tratta di una rivoluzione copernicana! È solo su questa base che mezzo secolo dopo Guido Guinizelli, nella canzone «Al cor gentil rempaira sempre amore», può arrivare a equiparare al fango la nobiltà di sangue, al sole la nobiltà d’animo. Siamo difronte a una trasformazione straordinaria nel modo di pensare. Ora sembra un concetto scontato, ma all’epoca non lo era affatto. All’origine di questa paradigmatica mutazione culturale si colloca proprio la fondazione dell’Università di Napoli, destinata a permanere nei secoli come il prodotto più duraturo del genio di Federico II. Nata per formare funzionari competenti e perfettamente istruiti, aprì a tutti la “porta del sapere”, la porta che conduce alla vera, autentica nobiltà. Quella che si acquisisce con lo studio e con l’applicazione.

(Per gentile concessione del prof. Fulvio Delle Donne, estratto dalla rivista «MediEvo», giugno 2024)

Per approfondire

|

Fulvio Delle Donne, La porta del sapere, Roma, Carocci editore, 2019

|

Fulvio Delle Donne, «Per scientiarum haustum et seminarium doctrinarum». Storia dello Studium di Napoli in età sveva, Bari, Mario Adda editore, 2010 (Quaderni del Centro di studi normanno-svevi, 3

|

Fulvio Delle Donne, 1224, Federico II. La fondazione della più antica università statale della storia, Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II, 2022

|

|

|

|

|